Geschichte des Turms und Biografie des Erbauers

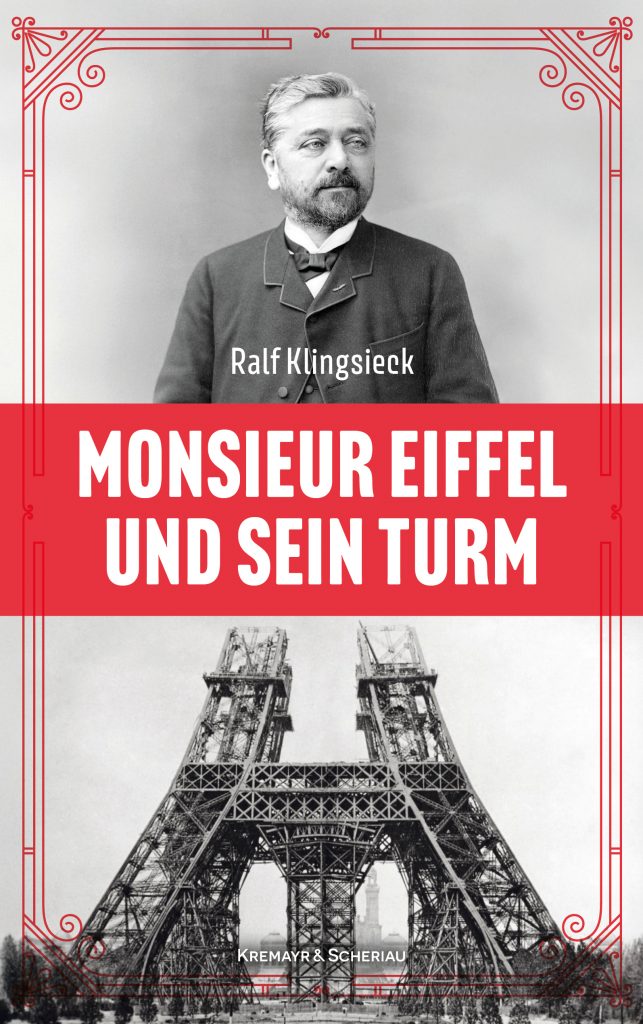

Mindestens genau so herausragend wie seine Ingenieurskunst war die Fähigkeit Gustave Eiffels (1832-1923), ein ausgedehntes Netzwerk einflussreicher Persönlichkeiten zu flechten, die ihn, seine Fabrik für Eisenbauwerke und letztlich auch das nach ihm benannte Bauwerk davor bewahrten, im Intrigensumpf der französischen Hauptstadt zu versinken. Wie er das schaffte, ist Gegenstand von Ralf Klingsiecks „Monsieur Eiffel und sein Turm“, das jetzt im Verlag Kremayr und Scheriau erschienen ist.

Die Geschichte des Mannes, der sich schon mit 26 Jahren durch den Bau einer 500 Meter langen eisernen Brücke in Bordeaux einen Namen machte und später mit seiner Fabrik und den daraus hervorgegangenen Entwicklungen den Grundstein für den Serienbau von Eisenbrücken legte. Er stammte aus einer Familie mit Wurzeln in der Eifel. Einer seiner Vorfahren namens Bönickhausen war nach Frankreich ausgewandert und hatte sich der Einfachheit halber nur noch Eiffel genannt.

Trotz oder gerade wegen seiner Erfolge war der ehrgeizige Ingenieur Gustave Eiffel in Paris oft Angriffen von Neidern und Konkurrenten – und Antisemiten, obwohl er kein Jude war – ausgesetzt, konnte sich aber beim Wettbewerb um das ikonische Bauwerk behaupten. Mehrmals drohte ihm der gesellschaftliche Absturz, unter anderem wegen fragwürdiger Praktiken beim Bau des Panamakanals, bei dem seine Firma im Zuge einer Insolvenz in mehrere Prozesse verwickelt war.

Der Turm ist heute eines der weltweit bekanntesten Bauwerke und aus der Sihouette von Paris nicht wegzudenken. Aber sein Bau zur Weltausstellung 1889, die das 100. Jubiläum der Französischen Revolution feiern sollte, war ebenso umstritten wie die Frage, ob und, wenn ja, wie lange er anschließend stehen bleiben sollte. Nur der Zähigkeit Eiffels ist es zu verdanken, dass das mehr als 10.000 Tonnen schwere Bauwerk nicht wieder abgerissen wurde. Aus heutiger Sicht kaum glaubhaft erscheint auch, dass Bewohner der damals schon teueren Nachbarschaft sich anfangs mit dem Argument gegen den Bau wehrten, er beeinträchtige die Aussicht.

Die Geschichte des Turms beschreibt der Autor dem Sujet angepasst schnörkellos, und gerade dadurch bleibt das Bauwerk beim Lesen immer im Kopf. Auch wenn das Buch ein paar Bilder mehr vertragen hätte. Obwohl es nicht ausdrücklich als Sachbuch gekennzeichnet ist, verzichtet der Autor weitestgehend auf den Gebrauch wörtlicher Rede, sondern belässt es bei der Darstellung der gesellschaftlichen Kontexte. Deshalb und weil er nicht mit dem Tod Eiffels Schluss machen konnte oder wollte, sondern die Geschichte des Turms bis heute fortschreiben musste, erleidet das Buch nolens volens dasselbe Schicksal wie Eiffel: Das Bauwerk dominiert alles. Das spricht nicht wirklich gegen das Buch.

So erzählt Klingsieck, dass dem monumentalen Bau Zustimmung „vor allem von politisch linken Kräften“ zuteil wurde. Rechtskonservative hätten ihn als ästhtetischen Aungriff auf das akademische Schönheitsideal abgelehnt. Vielleicht hätte der Autor noch ein wenig auf das auch in anderen Bereichen gespaltene Pariser Öffentlichkeit eingehen können, die sich etwa im Dreyfus-Affäre oder in der Ablehnung der impressionistischen Malerei durch die selbsternannte künstlerische Elite manifestierten. Die Geschichte von Erbauer und Bauwerk erhellt einiges über die Strukturen des politischen Diskurses im 19. Jahrhundert. Wer sie liest, erkennt durchaus strukturelle Ähnlichkeiten zur Jetztzeit.

Klingsieck, Ralf: Monsieur Eiffel und sein Turm. Wien: Verlag Kremayr und Scheriau GmbH & Co. KG 2025. Gebunden mit Schutzumschlag, 360 Seiten, zahlreiche Schwarzweiß-Abbildungen. ISBN 978-3-21801473-1. 27,– €